很久很久以前在格友阿玲的格子裡看到這座攝影文化館分享文,

後來陸續也在關注的臉友處看到關於這棟建築的修復故事,

終於趁著這趟北上抽出時間去看看,

雖然沒有碰到喜歡的攝影展覽,

但是修復後的建築卻讓我覺得不虛此行!

我是從台北火車站經地下街走過來,

從出口階梯爬上來還不知道該左轉右轉,

猛一抬頭…這不就是嗎?

所以建築的正面長怎樣真的沒看到…

(是走過路過…錯過…幾十次啦…)

「國家攝影文化中心臺北館」所在建築,

為1937年落成的「大阪商船株式會社臺北支店」。

建築由日本建築師渡邊節設計,

是第二次世界大戰(1937-1945)期間臺灣最後一批鋼筋混凝土建築。

照片下載自官網

未來市 x Coffee To

中午用餐時克制自己不點咖啡,

查詢資料時知道這裡有附設咖啡廳,口碑也不錯,

一抵達就先找到咖啡廳坐下來…

畢竟已經下午2點多了…

整個空間感覺很舒服,未來市在台東和華山時逛過,

有很新穎的小物…

曾買過柳宗理設計未及上市的玻璃杯。

後來才發現在最裡邊還有3到4張桌子,位置隱蔽...

而且有一組客人4個人在座…

首先詢問可否拍照…然後看見中庭嶄新的電梯…

服務人員很親切的告訴我怎麼進去中庭…

除了嶄新的電梯井很讓我好奇,

同時間映入眼簾的是這座藝術裝置「晝夜之鏡」

還有一旁很漂亮的鐵製樓梯…

晝夜之鏡。公共藝術

這座高達5.08公尺的鏡面藝術裝置,

中間是空的,

可以走進去感受鏡像折射所營造的特殊視覺。

創作者是建築學者王為河團隊,

曾獲「第二屆公共藝術獎」最佳創意獎。

拍完…看到工作人員要搭電梯…

猶豫要跟著他踏進去前我猛然止步!

終究不敢造次…電梯前明明拉著禁止入內線呀!

乖乖爬樓梯上樓

走樓梯有走樓梯的好處

其實這座螺旋樓梯很漂亮...

這串燈更是讓我拍好幾次

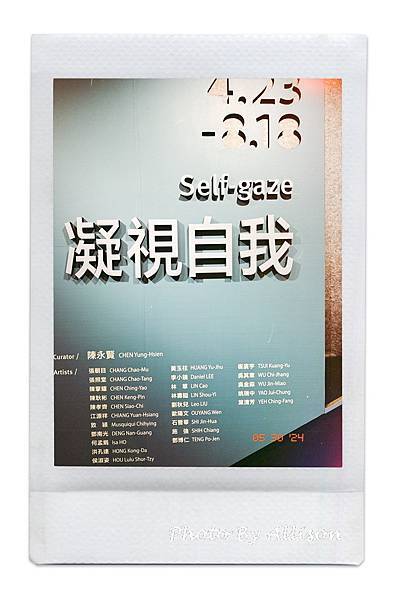

進入看展了

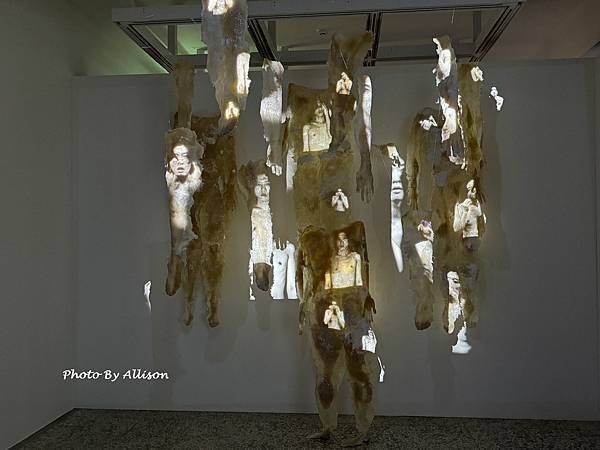

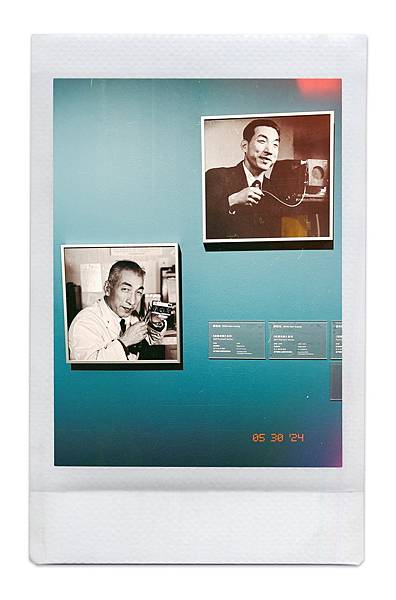

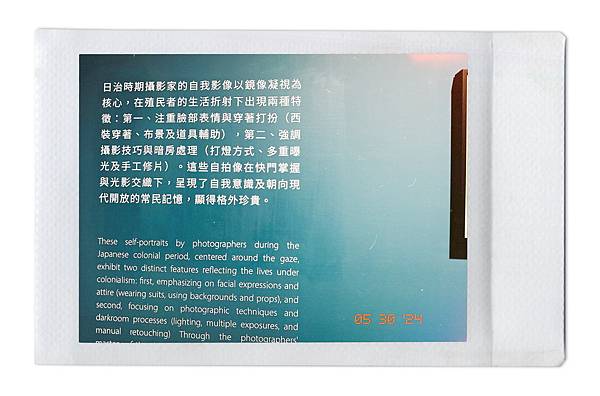

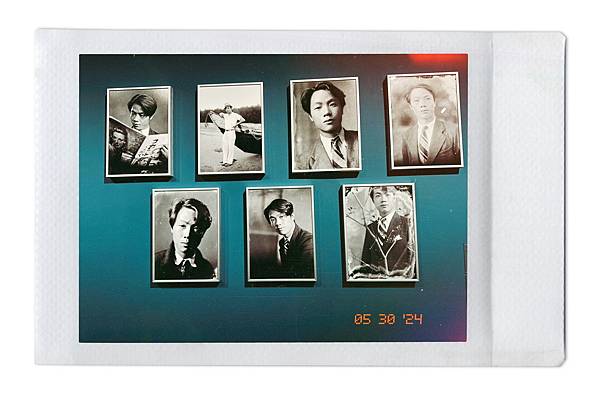

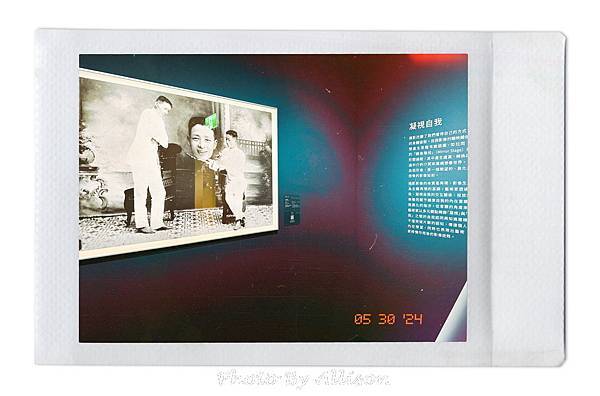

看見照片中的「我」

國家攝影文化中心「多重鏡像中的自我身影」展覽。

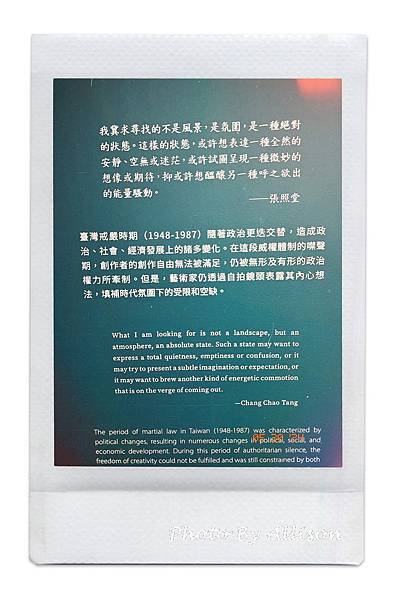

初學攝影時買了不少書…

張照堂攝影師也是很熟悉的私淑老師

怎麼好像看到年輕時的自己?

一個人出門也偶爾會這樣「顧鏡自拍」,

這也是自身的凝視吧?

這次展覽選件50名藝術家的百餘件精彩作品,

藉由「凝視自我」、「反身顯影」兩個子題,

展現藝術家如何藉由創作顯影自身,映照對社會脈絡的深刻反思。

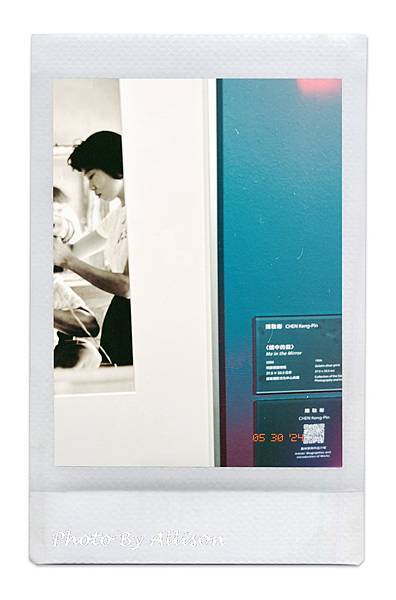

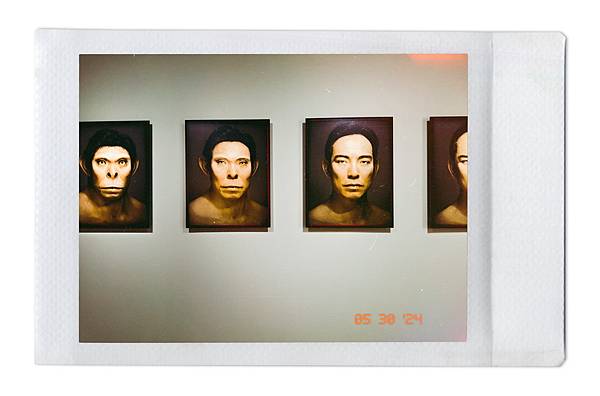

藝術家李小鏡於〈自畫像〉中,以自我影像為基底,

運用影像合成的手法,將自身的形貌由猿猴逐漸轉變為人類,

再轉化為藝術家所想像的未來人類。

四聯幅的作品不僅展現由一張照片反射的多重想像,

更是藝術家透過自我影像出發,

探索人類起源與物種演化等獨特議題的思考。

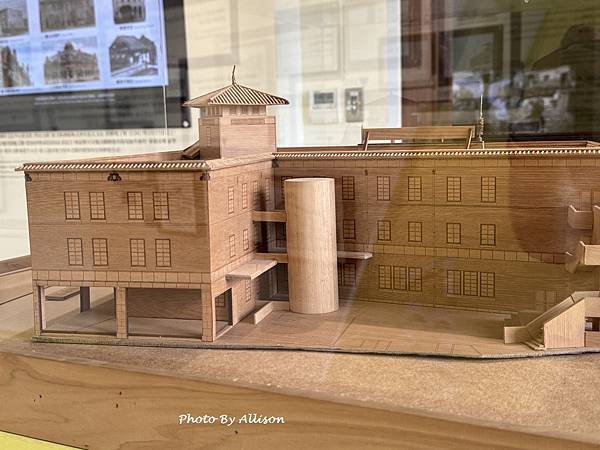

建築模型與照片

館址位於忠孝西路與懷寧街口,

最初為「大阪商船株式會社臺北支店」,

1937年落成,由日本建築師渡邊節設計,

樣式為當時日本盛行的興亞式建築,

跳脫過去模仿西方建築的潮流,

在屋頂、屋簷、窗櫺細節上強調東方色彩,

尤其屋頂上的唐風建築尖頂,就好像屋子上戴了一頂冠帽,

因此也被稱為帝冠式建築。

國家攝影文化中心這棟鋼筋混凝土造的三層樓建築,

是日本知名建築師渡邊節在台唯一作品,帶有折衷主義美學裝飾,

同時有著現代主義的簡潔風格。

建物所有權在不同時代幾經轉手,

1968年交通部公路總局將屋頂西北側的塔樓拆除、增建為四層樓,

又於外牆貼上黃褐色二丁掛磁磚,

外觀已和原貌大相徑庭。

最初為「大阪商船株式會社臺北支店」,

費盡心思恢復「帝冠式」塔樓

為仿照當年模樣重建,徐裕健 建築師參考許多建築史料、

歷史照片和現場殘跡,

也從渡邊節在日本關西的代表作品中參考更多近代化設施的概念。

他發現,這棟建築採用可讓牆面更穩固的石材乾掛工法,

以及裝設避雷針、空調系統、汙水化糞池等設施,

這些規畫如今看來司空見慣,但在1930年代都是極為先進的設計。

在沒有任何施工圖可供參考的情況下,施作難度大幅提高,

徐裕健在塔樓原位置找到柱位基礎和配筋,

要求施工團隊先以木頭架構出基本造型,

再從數張不同拍攝角度的舊照片比對大小、弧度,

才得以大致掌握量體全貌。

此外,他找出僅存的半座窗戶殘跡,還原木結構的平衡錘窗,

這種上下疊合的玻璃窗利用槓桿原理,

可讓窗扇停留在想要的位置,

在日本時期的仿西式建築中經常可見。

* * * * * * * * * * * * * * * * *

感覺很用心地建築師呢...

當天因為要趕回台中 未及繞建築物細看...

有興趣的朋友不妨細看...欣賞整修後的建築外觀...

留言列表

留言列表