梵谷博物館位於阿姆斯特丹市中心的博物館廣場,

就在國立博物館正前方,並且與市立美術館為鄰。

館內藏有梵谷一生創作中最珍貴的200 幅畫作,

是全世界規模最為龐大的梵谷作品收藏。

梵谷博物館主要收藏荷蘭著名畫家梵谷及其同時代者的作品。

該館藏梵谷作品數量是世界上最多的,

第二多則是是荷蘭的庫勒-米勒博物館。 維基百科

梵谷博物館本來就在我們到阿姆斯特丹預計參觀的計畫裡,

湊巧的是第一天在中央車站臨港的輕食咖啡廳喝咖啡時,

一艘艘來回對岸的交通船上的「藝妓」彩繪更是不斷的蠱惑著母女倆,

原來日本梵谷展正在這裡展出,這下是迫不急待想去看展,

內心竊竊自喜我們剛好在此。

位於荷蘭阿姆斯特丹,

堪稱荷蘭最受歡迎的博物館之一的梵谷博物館,

現代風格的建築由荷蘭建築師Gerrit Rietveld赫里特·里特費爾德

在1973年所設計,

後來的新翼是由黑川紀章於1999年加蓋。

相對於充滿線條感的舊建築,

黑川紀章的設計則是曲面的造型與線條,

平衡了兩種形式與風格。(左邊的混凝土半圓建築體)

但由於原入口總是被遊客擠得水洩不通,遊客常常需要排隊等候很久。

於是館方請到荷蘭的Hans van Heeswijk Architects進行改進與擴建,

在一年半的施工後,

博物館新門廳項目則於2015 年投入使用。

新的入口將參觀者先從地面引入地下一層空間,

而後疏導到主體建築,避免了人潮擁堵。

在黑川紀章的原有建築基礎上擴展,並延續了過去的橢圓形造型,

與舊建築完美合為一體。

門廳以玻璃為主要材質,整體跨度達12 米,

為保證結構的穩定性,還輔助以鋼結構,

體現了玻璃建築技術的創新。

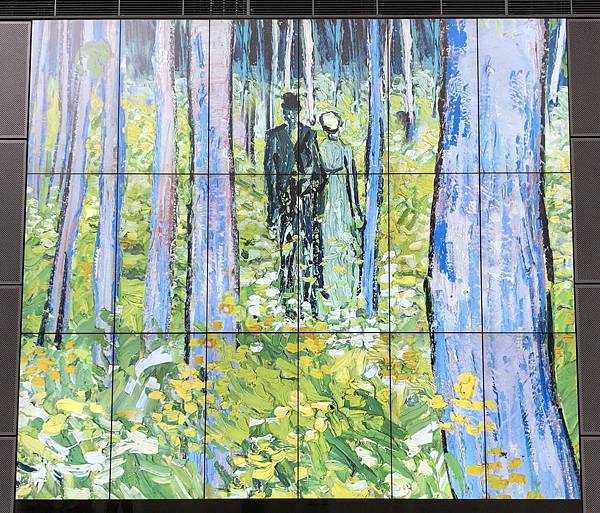

梵谷與日本

19世紀,當日本美學席捲歐洲時,

梵谷也將自己對浮世繪的迷戀,以及想像的日本景觀元素,

融入自己的作品。

「梵谷與日本」展覽全面地探索了梵谷從日本藝術中獲得的靈感。

(圖文摘自紐約時報中文網 // 展出畫作的圖片來自梵谷博物館官網)

這是來到阿姆斯特丹和鹿特丹所參觀

的諸多美術館或博物館中,(展出品)唯一不能拍照的場所。

部分圖片下載自紐約時報中文版(由梵谷博物館提供)

只有樓梯兩旁和開放拍照的區域才能拍照

在至少一年的時間裡,荷蘭人梵谷在普羅旺斯做著他的日本夢。

梵谷博物館館長尼恩克·巴克(Nienke Bakker)說,這不是妄想,

而是把他心目中理想化的日本景觀投射到法國風景當中去,

非常有想像力。

19世紀,對日本美學的狂熱席捲歐洲,被稱為「日本主義」,

梵谷也受到了衝擊,這股風潮還感染了克勞德·莫奈(Claude Monet),

愛德華·馬奈(Édouard Manet )和埃德加·德加(Edgar Degas)等畫家。

阿姆斯特丹的梵谷博物館與三家日本博物館合作舉辦了

「梵谷與日本」(Van Gogh & Japan)展覽,

迄今最全面地探索了梵谷從日本主義中所獲得的靈感,

展覽至2018年6月24日。

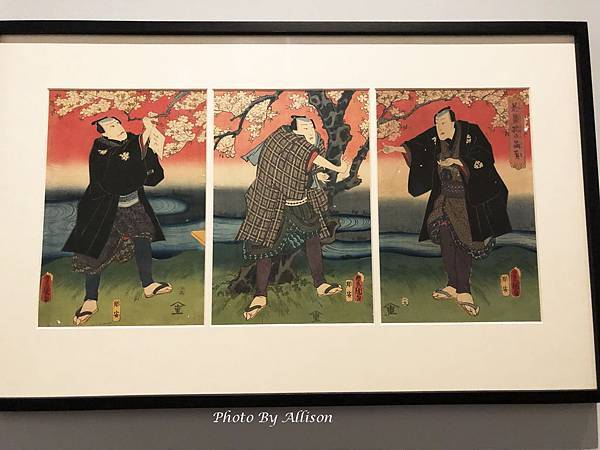

它追溯了梵谷早年對出口到歐洲的日本浮世繪的迷戀——

浮世繪是一種印在手工紙張上的彩色木版畫,

於19世紀末開始在歐洲流行。

該展覽也顯示出梵谷如何將日本藝術元素逐漸融入自己的風格。

「很難想像,如果沒有這種靈感的啟發,他的作品會是什麼樣子,」

該展覽的四位策展人之一巴克(Bakker)這樣評價日本版畫的影響。

「它確實幫助他找到了他那種眾所周知的風格,」她補充說。

「他確實選擇了這種方式作為自己的方向。」

這場展覽的規模很大,超過之前在東京、札幌和京都的巡展,

囊括了梵谷幾乎所有直接或間接參考日本藝術的重要繪畫作品。

一同展出的還有約50幅日本版畫,

它們在梵谷獨特風格的發展中扮演了重要角色,

此外還有一些日本漆器和繪畫捲軸。

下圖 // 梵谷的「盛開的杏花」,深受日本藝術的影響,

但他描繪的是梵谷在法國普羅旺斯的聖-雷米所看到的樹。

阿姆斯特丹——在法國普羅旺斯柔和清晰的陽光下,

文森·梵谷(Vincent van Gogh)看到了日本木刻版畫中的清澈天空。

法國風光裡的杏花、鳶尾花與盤根錯節的樹木讓他聯想起

那些在京都繪製的自然風景。

《卧室》(The Bedroom)是梵谷博物館館藏中最著名的作品之一,

使用紫色、藍色與黃色的對比,這在日本木版畫中非常常見。

( VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM)

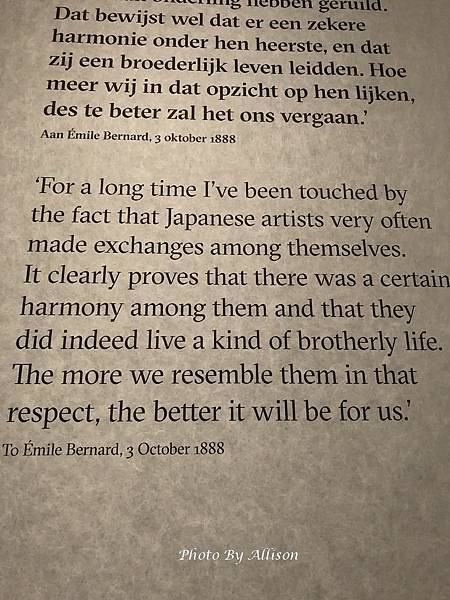

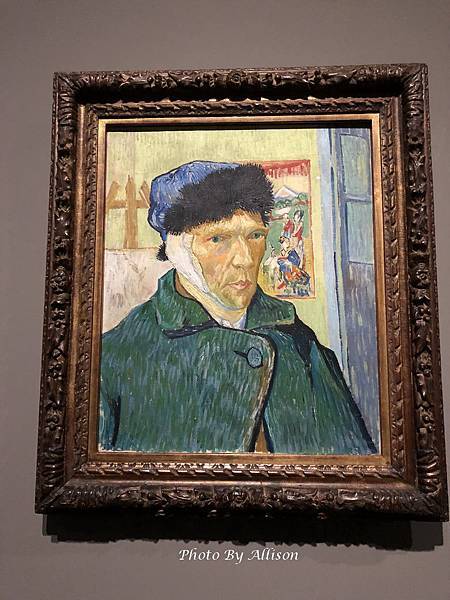

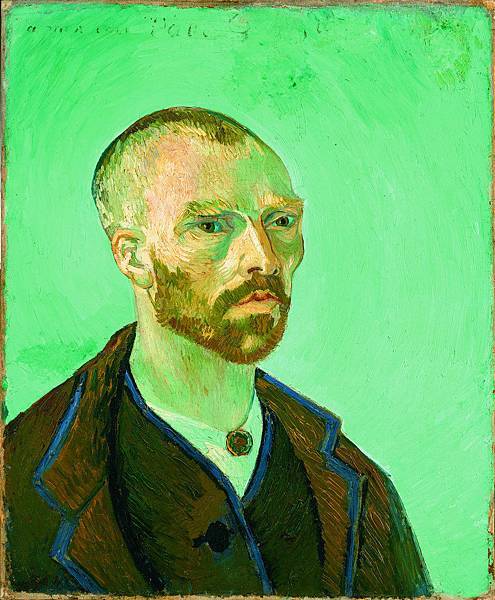

根據展覽目錄描述,梵谷在《自畫像》(Self-Portrait,1888)中,

把自己畫成光頭的樣子,眼睛略帶亞洲人特點,彷彿一位日本僧侶。

「親愛的弟弟,你知道,我覺得自己好像在日本,」

1888年3月16日,梵谷在定居阿爾不久後寫信給弟弟西奧(Theo)。

到六月份,他開始敦促西奧和巴黎其他印象派藝術家加入自己的行列。

「我希望你能在這裡度過一段時間,你會感覺到的,」他寫道。

「一段時間後,你的視野會發生變化,

你會更多地以日本人的方式去觀看事物,以不同的方式去感知色彩。」

在阿爾咖啡館的當地人身上,他看到日本藝妓與歌舞伎的影子,

而那是一個他從未去過的國家。

上圖 // 《 藝妓(仿英泉)》(Courtesan [After Eisen]),

可以追溯到梵谷在《巴黎繪畫》(Paris Illustré)雜誌上看到的封面。

VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

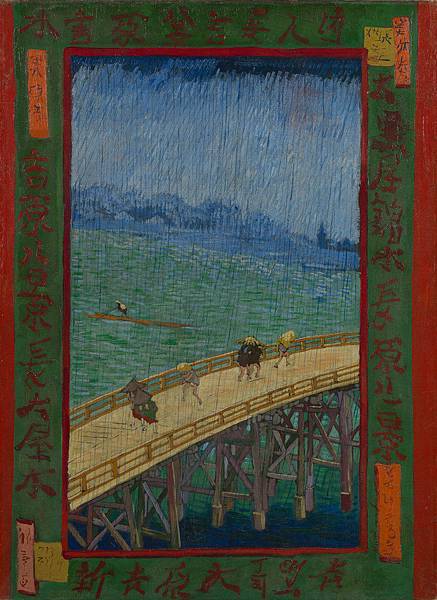

梵谷的《雨中的橋(仿歌川)》(Bridge in the Rain [After Hiroshige]),

是模仿歌川廣重(Utagawa Hiroshige)的一幅版畫。

(VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM)

《搖搖籃的女人(奧古斯蒂娜·魯林)》

(Woman Rocking the Cradle [Augustine Roulin])

直接模仿了豐原國周(Toyohara Kunichika)的版畫。

梵谷受這幅版畫以及其他日本版畫的影響,用花朵充當背景。

THE ART INSTITUTE OF CHICAGO

(梵谷與日本展圖片及介紹文字皆載自紐約時報中文版)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

以下是可拍攝區域的展出

除了「梵谷與日本」的特展,館內還有館藏量世界第一的梵谷展,

喜歡梵谷畫作的人可以看得超級過癮,女兒就去看了兩趟…

我則在紀念品店溜達…

心滿意足地結束梵谷博物館的看展,走到外面居然下著大雨!

這下遊興大減….朝就在旁邊的市立美術館前進…

阿姆斯特丹市立博物館(New Stedelijk Museum),

看上去就像是浴室裡白色大浴缸漂浮於街頭,

外觀現代詼諧的設計圖片,一旦在網路出現很難不被它吸引。

市立美術館原建築由建築師魏斯曼(A. W.Weismann)

於1895年設計,

以雄偉的樓梯間、豪華裝飾和自然採光而聞名。

現代美術館因館藏大量的高品質當代藝術品而聞名世界,

但建築卻與現代潮流相去甚遠。

BenthemCrouwel建築事務所對其進行了改造,

擴建面積近10000平方米。古老的痕跡與新的形式靈活互動,

從外部來看,新老建築的對比非常明顯;

在內部,遊客則會在不經意間就從新建築漫步至歷史建築中去。

美術館的大廳塞滿避雨的遊客,大都席地而坐,

等待雨過天晴…

原建築無法提供一個能滿足零售、餐飲等公共功能需求的入口,

因此設計師把新館入口朝向廣場,

新增的懸浮式白色體量和滲入地下的空間讓原建築得以完整保存,

視覺上也得以延續。

新入口包含了所有公共部分功能,資訊中心、

博物館商店和餐廳都集中在寬大的開放式透明空間內。

羽翼狀的懸臂屋頂進一步強化了從廣場到建築的開放式過渡,

明確指示了入口所在。

(摘自每日頭條)

乍看如此巨大的外觀衝突對比,

建築內部細節和顏色卻新舊交融甚至出奇的對齊與和諧。

博物館的紅磚舊建築竟然和新建築白色巨大量體不著痕跡的相融合,

不得不佩服建築師Weissman在企圖恢復昔日博物館的輝煌歲月

並賦予新穎現代面貌時所做的大膽設計。

上圖就是市立美術館原來的紅磚建築,

看起來很漂亮也很宏偉呢!

被稱為「浴缸」的白色光滑體量由纖維複合材料製成,

與其下方的透明體量構成博物館鮮明的新形象。

4 / 01 天氣晴朗又從國立博物館走過來拍更完整的畫面…

不過還是沒有藍天白雲..

哦!是的!我們終究沒進到市立美術館看展覽。殘念....

本來想在市立美術館喝下午茶,人潮把我們嚇壞了;

又擔心梵谷博物館的咖啡廳也要候位久久久,

只好走進巷弄裡張眼四望... 尋覓可以吃東西的地方…

因為肚子餓了…

很幸運的就在梵谷博物館的舊館後面,看到街角的

一間咖啡廳,衝著招牌寫的「Helth Food Coffee」我們

大膽的推門進去…哇塞!裡面也是塞滿了人…

幸好有人好心挪出了窗邊的位子…

這是加了薑汁的蘿蔔汁,以及純薑汁,巧克力蛋糕。

奇特的組合,意外的好喝!…

我點的是加了酪梨、番茄及豆泥的三明治(素食),

好大的份量,真的好好吃!好吃到在鹿特丹路過看到他們的店

還專程搭車過去吃!

地板和牆上的裝飾很前衛

其實不太好意思對著人拍,可是又要拍張做紀錄…

這家店蠻推薦的,就在梵谷博物館後面街角而已。

留言列表

留言列表