10月19日結束松山文創的台北設計之都的展覽參觀,

趁著喝咖啡,拿出出門前匆匆扔進包包的景點資料,

考慮之後決定到紀州庵替代原定的大湖公園和南門町323。

在捷運古亭站下車,從2號出口出來,

轉身走向後面的同安街,因為同安街結束在羅斯福路,

也就沒有向左或向右的困擾,

記住了谷歌地圖上循著同安街所畫的路線筆直走向紀州庵。

不是很近,但是即使漫步走過去也只要10多分鐘。

會先看到這棟新館

入口斜坡道

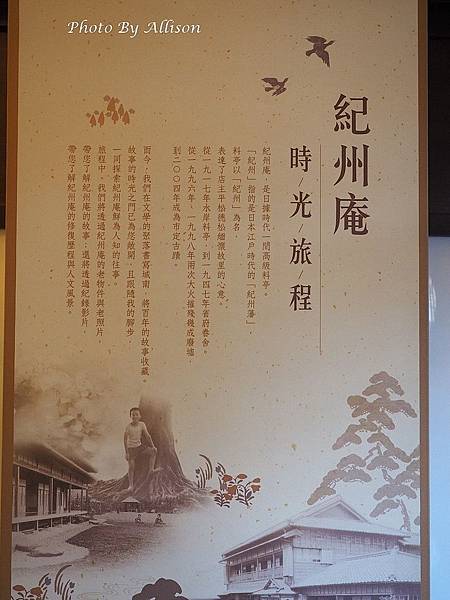

「紀州庵」建於日治時代的 1917 年,為日式料理店,

由平松家族經營,1927 年改建,擴大營業規模,加強庭院景觀,

因緊鄰河畔,景色宜人,見證當年螢橋一帶的水岸風貌。

1950 年代,戰後的紀州庵轉為公務人員眷舍,

小說家王文興曾居於此,並以此場景寫出《家變》。

坐在廊道面向的正是「城南文學公園」

裡面有10棵樹齡 60 ~ 110 年的老樹被列為台北市受保護老樹。

由蜿蜒的同安街輻射出去,水源路、金門街、廈門街的臺北城南,

在 50、60 年代,聚攏不少文學人、文學社團、期刊,

藍星詩社、《文學雜誌》、中國文藝協會……

多少文學人與文學事在此間逗留與蔓生。

1970 年代起,純文學、爾雅、洪範、遠流

等出版社不約而同以城南為據點,帶起另一波文學脈流,

巷弄間文字的聲息共響。

1996 年、1998 年兩次大火,「紀州庵」本館及別館燒毀殆盡,

使原本的日式建築只留下屋頂漏水、樑柱毀壞的「離屋」(現存古蹟)。

2002 年底開始,在台大城鄉所、「同安文化森林促進會」

乃至於後來的「城南水岸文化協會」共同努力下,

從開始單純的保護老樹為使命,

轉化與「紀州庵」及其周遭深厚的文學礦藏為連結。

2004 年 1 月,臺北市政府評定「紀州庵」為市定古蹟。

這段凝聚社區意識的過程,成為民間力量推動市政發展的成功典範。

2013 年 1 月,臺北市政府文化局開始紀州庵古蹟的修復工程,

歷時一年餘,2014 年 5 月 25 日,「紀州庵」古蹟正式開幕。

修復完成後的「紀州庵古蹟」,保有離屋原有料理屋使用的格局,

室內五間分別為十二疊間的空間,

合併為 60 疊約 30 坪榻榻米的大廣間(人數上限為 93 人),

為國內少見的日式建築類型。

木造的日式建築天生帶著安定思緒的魔力

聽說這是以前通往本館的廊道

我剛到時人不多,

趁機會坐下來 , 好好享受這一刻的寧靜....

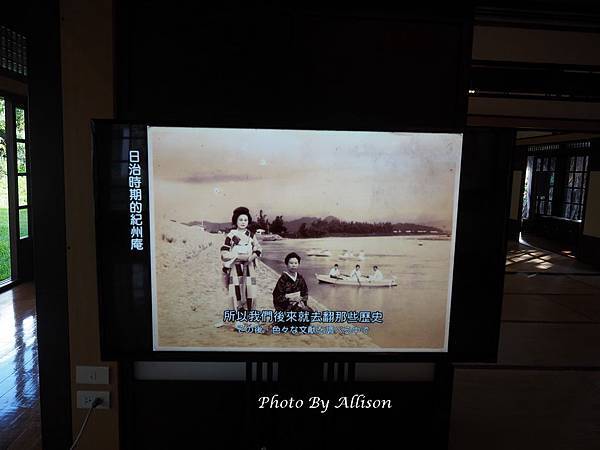

影片正介紹著紀州庵的歷史沿革

大廣間的另一端是小小的展示區

幸好有解說海報和影片 ,

讓迷迷糊糊而來的我 , 對紀州庵的過去有更進一步的認識 .

只剩一根大黑柱

離去前走到戶外繞一圈 , 遇見一對很文學氣質的父子 ?

也許是出版社的年輕人正為老作家拍照...

也或許是兒子正為父親在各角落留下身影...

人不多時 , 這樣坐著很愜意 , 可以看書 ,可以發呆...

雖然日式建築只有這麼一棟 , 因為有前庭緩衝馬路的雜沓車聲 ,

後有文學公園裡樹林和草坪的大片綠意 ,

紀州庵讓人感覺視野寬闊 , 既不顯侷促 , 也不單調 .

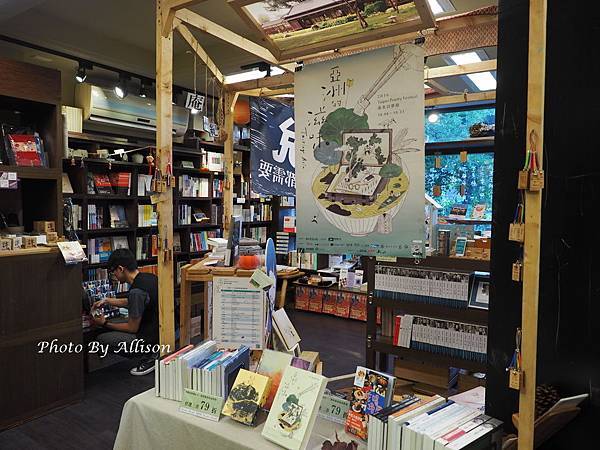

「紀州庵文學森林」除了紀州庵本體建築 ,

另加建一棟透天獨立三層主建築為新館.

新館 1樓內有 : 文創書店 , 風格茶館 ;

2樓展覽區 ; 3樓紀州庵講堂 .

文創書店

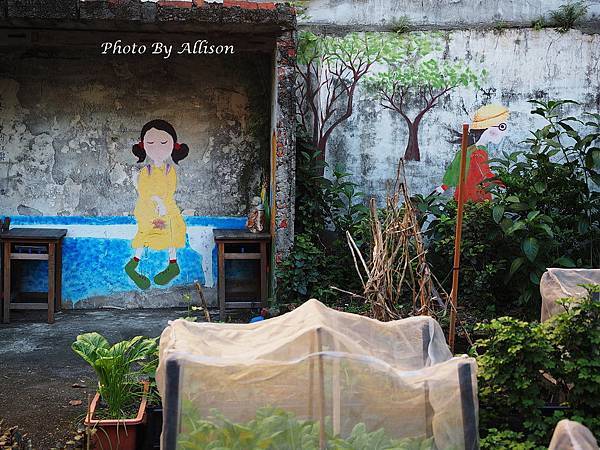

走過來時就發現的同安街巷弄彩繪

可愛又溫馴的喵喵

像是公園 ?又像菜園 ? 也許更像後巷風景 !

回來爬過文 , 發現早些年的畫面不甚相同 , 包括擺設與植物 .

隨著放置的盆栽更換 , 種植的花草樹木的生長 ,

讓這個藝術角落隨著四 季更迭呈現出不同的生命風采...

乍看凌亂, 卻見生命之美與活力 .

社區老舊了 , 也不是一時一刻就能拆掉重建 ,

但若肯用心營造 , 老舊社區還是能夠鳥語花香 .

很厲害的書法 , 彩繪的設計和構圖也不是普普 ,

顯見同安街這個彩繪角落是經高手策畫執行的

留言列表

留言列表