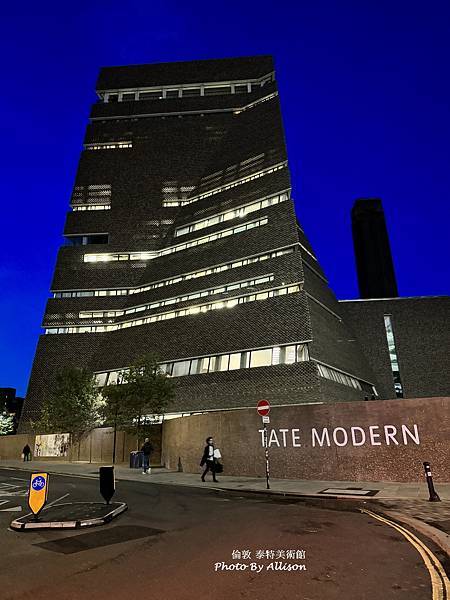

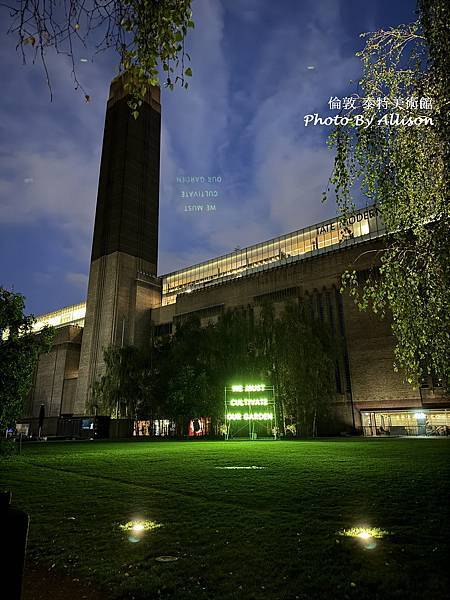

位於倫敦泰晤士河畔的泰德現代美術館(Tate Modern)

在2000年的五月落成,現在是倫敦前三名的景點!

很有存在感的摩天大樓

我們走進黑衣修士橋,這是一座橫跨泰晤士河的公路和步行橋,

它處在滑鐵盧橋和黑衣修士鐵路橋之間,

1972年成為倫敦二級登錄建築。 維基百科

上圖 // 網路下載

上圖 應該是火車站 // 圖文不符 --

倫敦泰晤士河的太陽能黑衣修士橋(Blackfriars Bridge)

Blackfriars Bridge是目前全球最大的太陽能大橋,

太陽能所產生的可再生能源電力,

可以提供這座橋一半的能源需求,

每年可減少超過500噸的二氧化碳的排放量。

從橋墩下方看泰唔士河對岸建築...

前身為河岸的發電廠,當初選址在這邊是看上了廢棄發電廠的空間,

重新設計時以盡量保留發電廠原本的主要結構與建築為目標,

不過為了移除原本結構中的機房等等也是很大的工程!

然而,電廠這一區交通不便,如果要看藝術品,

從聖保羅教堂來的遊客,

最便捷的方法就是再買渡輪來運送旅客。

於是倫敦政府確定電廠改造計劃後,

馬上決定蓋一座橋來銜接兩岸,

也成就了倫敦 目前另一個最重要的嶄新建築景點 —千禧橋。

不過...我們沒有走千禧橋...

美術館有兩個主要出入口,

最主要的在The Turbine Hall entrance就在河岸邊,

還有一個Blavatnik Building entrance 在 Sumner street,

但一般人幾乎都走第一個入口,

空間很大所以就算人很多也還可以!

下沉式入口設計 廣場腹地有夠大

改建案由著名瑞士建築師 Herzog & de Meuron 所設計改建,

也就是設計北京2008奧運鳥巢同一組的建築師,

泰德現代美術館於2000年開幕,以浴火鳳凰的姿態展現世人。

據說 Herzog & de Meuron 得到此規劃案的主要原因

是該設計保留了火力發電廠最多的原貌。

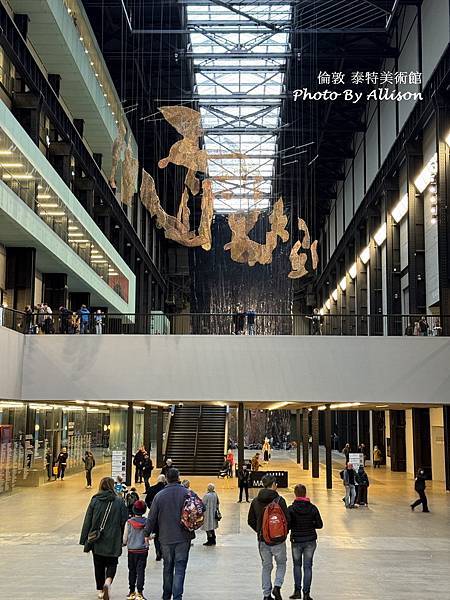

進入後的大廳也很驚人…

見識到這就是火力發電廠的規模…

一開始就被眼前的大型室內藝術裝置嚇到

這是藝術家配合展場規模設計出來的…

惦記著前身是火力發電廠…

一定要先看看電廠結構本尊…

要不然看展看累了就不想再走…

泰特現代美術館的「儲油槽大廳」(the Tanks)空間

美術館絕大部分的空間是挑空淨空的空間,

只保留北側的部分為展覽空間,

也能讓參觀者從極具現代的建材所構築的藝廊梯廳裡,

仰望諾大的挑空喘息,尋找古典原建築結構和線條的痕跡,

這些舊空間帶有一種時空錯置的優雅感,

令人完全忘記經歷過的髒亂頹敗時期。

改建案非常成功,不但成為當代典範,

更成為現今倫敦人

和世界觀光客最愛在此流連忘返的觀光據點之一,

上二 段紫色文字載自網路

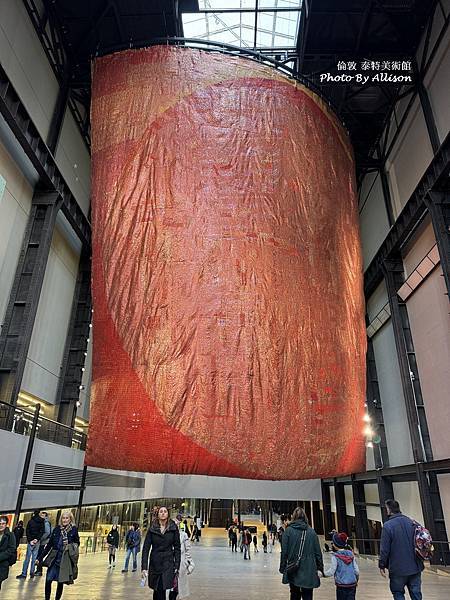

渦輪大廳(Turbine Hall)

迦納藝術家艾爾.阿納蘇伊(El Anatsui, 1944-)

生涯最具規模的室內裝置作品。

《紅月背後》(Behind the Red Moons)是一組系列作,

延續藝術家以廢棄瓶蓋為主要媒材的創作方式,

悉心拼組了三件垂掛於大廳的大尺幅雕塑作品,

展現一幅由月亮、風帆、海浪、大地與牆,

諸多符號共構成的壯觀圖景。

透過瓶蓋材料上的標誌,隱喻過往橫跨大西洋的殖民歷史,

「探討了人類歷史上攸關力量、壓迫、離散和生存,

所錯縱交織成的複雜面向」。

我其實是看不太懂現代藝術…

巴貝爾(2001)

西爾多·梅雷萊斯

作品靈感來自藝術家兒童時期處於黑暗臥室時常有的體驗。

梅雷萊斯說在他兩歲時,夜裡會從床上看到一束紅色光線

還會聽到類似收音機的響動。

切爾多·梅雷萊斯(Cildo Meireles),

1948年出生於巴西里約熱內盧,

而他的童年時期大多在現代主義首都

巴西利亞(由建築師奧斯卡尼邁耶與盧西奧科斯塔設計)度過。

1960年,他見證了恢弘的「新巴西利亞」的誕生,

這也是巴西歷史的轉折點。

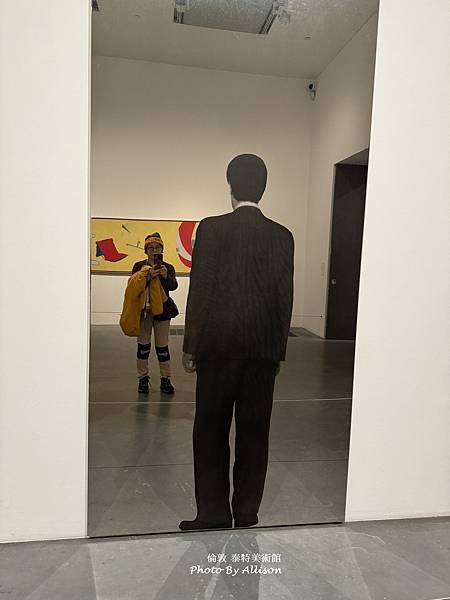

很有趣的互動藝術

只忙著自拍..忘了作品名稱

走過空橋到另一棟搭電梯---

要上去頂樓俯瞰倫敦市區

新擴建的10層塔樓被命名為 Switch House (開關廳),

這個高達 65米的塔樓使泰特現代藝術館展覽空間擴大了60%,

增加了三層展廳,有更多的廳室展示世界各國藝術家的作品。

另外,遊客可以從頂層 360 度觀賞倫敦城景觀。

上去頂樓俯瞰倫敦市區

為了確認上圖所見是不是千禧橋

(納悶為什麼橋上沒有人?…)

谷歌截圖 + 下載網路圖片

千禧橋於 2000 年 6 月 10 日星期六正式開放。

這裏展示的不僅有畢加索、馬蒂斯等藝術大師的巨作,

同時也展出了來自世界各地知名與不知名藝術家的作品。

太多了…不僅無法全部看完...看了也馬上忘記

只挑幾張印象深刻的分享…

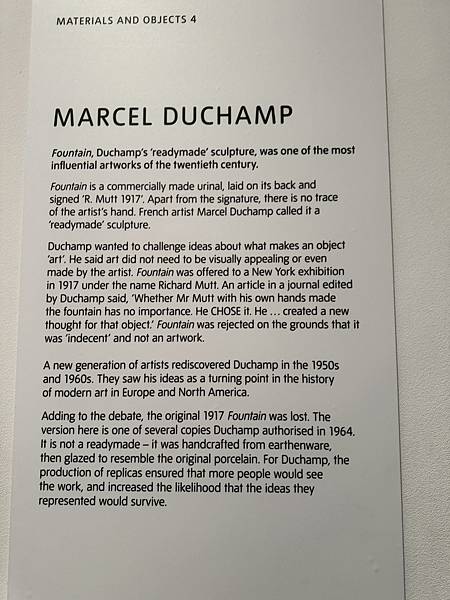

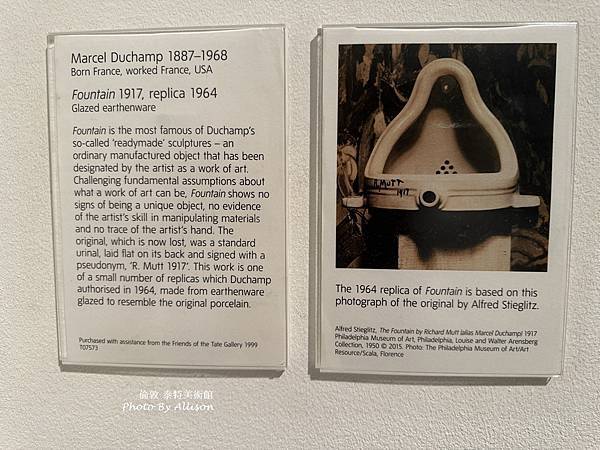

聚集了很多人看的Henri-Robert-Marcel Duchamp

噴泉

馬塞爾·杜象

日期: 1917 風格: 達達主義 藝術類型: 裝置藝術

媒材: ready-made

1917年,有一位藝術家上街購買一個陶瓷製的小便斗,

把它倒置過來擺放,並簽上「R. Mutt 1917」。

他還將這個小便斗命名為《噴泉》(Fountain),

準備作為藝術品公開展示。但《噴泉》在當時引發爭議,

沒有獲得展出機會。

這位將小便斗視為藝術品、

風格前衛的藝術家名叫杜象(Marcel Duchamp)。

他認為是否親自製造小便斗並不重要,

重要的是挑選哪件日常物品,

讓原有的意義消失,進而創造新思維。

當藝術家選擇一項生活用品,命名新標題,

用不同的觀點看待它,就能賦予它全新的意義。

Allison在寫文時才感覺這樣的置換很有意思…

杜象買來的明明是被命名為「小便斗」的器具,

但是在被取名為「小便斗」前,它其實只是「一堆燒製的泥土」,

第一個使用的人可以任意取個名字,

所以也可以取名叫噴泉…大碗…盆子...

而名字本身只是方便大家..在使用這個器具時有共同的指涉(用途)

杜象這件展出很符合佛法關於本質的論述呢!

(你不是你的名字,身分、稱銜…)

例如「尿壺」不說破也是常被當成很漂亮的花瓶及骨董在收集呀…

空橋上設有階梯,也放置了沙發和椅子,遊客走累了

可以自己移動椅子到喜歡的角落坐下來休息。

或欣賞橋外的風景…

回家前繞出去拍美術館點燈後的外觀

走到建築後面的街道,意外拍到美術館另一側的面貌。

留言列表

留言列表