不僅僅是每一棟建築的外觀立面有一種奇特的建築美感,

一棟棟建築相互間的布局也是精心設計過,

有集現代城市與山水園林建築為一體的感覺。

三月柳樹新綠 纖細的枝條宛如薄紗輕罩

30棟校舍皆以數字編碼

地上鋪以白細石帶有禪意的小院內 ,

有一株櫻花 , 花已謝落8分 ,

滿開時應該很美 .

參觀建築有點嚴肅...

即使是偉大的建築也有搏君一笑的畫面 – 白色是菸蒂頭無誤 .

文字是使用寶特瓶拼成

不規則的幾何式的房屋、流線型的屋頂,,

不同尋常的建材,

反傳統的設計理念卻又表現出傳統的中國元素。

不對稱、不等距,既隨意又刻意、既粗糙又精緻

的建築手法與細節讓人感覺既新奇又震撼。

感覺出這校區校園有夠大了吧!

處處可見中國園林框景 借景的技巧

等候 .....

象山新校園

或許是中國傳統與現實激烈衝突中誕生的另一種「烏托邦」,

30座大小不一的建築平靜的沉浸在中國南方平緩的山水之間,

這裡流動著5000個藝術學子的青春、激情、沉思與夢想,

昭示著一條通往人們內心深處的返鄉之路。

建築學院學生實習 -- 砌磚實作作品

校園內 水塘邊 到處可見的學生藝術創作作品

遠拍隈研吾設計建造的民俗藝術博物館

王澍的其他建築 :

作為世界網際網路大會永久會址——

「烏鎮網際網路國際會展中心」,

建築風格兼顧了傳統江南水鄉的特色和現代建築理念。

洞橋文村是王澍的第一個農居房項目。

還有五散房 ,寧波美術館,垂直宅院—錢江時代…....

**************************************

※ 隈研吾「民俗藝術博物館」 // 2015年

看完象山校區好幾棟建築,走過油菜花田及水塘,

校園內開放市民進入休憩 運動 野餐

住在附近的人----爺孫三代一起抓蝴蝶

梁老師帶領大家走往象山校區裡後方的山坡,

這裡

便是隈研吾所設計建造的民俗藝術博物館的所在。

博物館原本是一處山坡上茶園,

在建築師隈研吾的設計下成了一座可從地面上感知得到的博物館,

各樓層沿著坡地起伏形成了連續的空間,

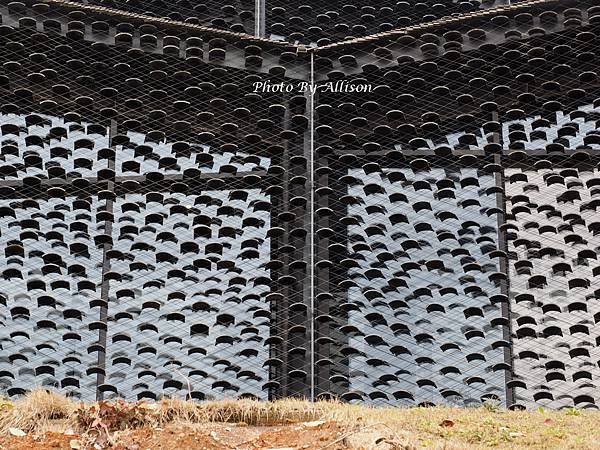

從上往下縱看時就如同是漣漪式的黑波浪浮沉在山坡上。

民俗藝術博物館隸屬於中國美術學院

慕名已久 -- 終於親眼看到由一片片不銹鋼索鉚固定著瓦片

的現場 , 令人 大開眼界 , 嘖嘖稱奇 !!

其實我很好奇 ,

為什麼既是日本建築師隈研吾所承攬設計建造,

怎地重複了王澍在中國美院象山校區使用的廢棄瓦片這個素材呢?

難怪我會錯以為也是王澍的作品。

當然可以明顯看出這些不鏽鋼索鉚固定的瓦片 ,

只是裝飾性外牆 ,

裡層其實還有強化玻璃擔綱真正的防風防雨阻隔功能 .

< 因為建築量體太大,瓦放上去太小不好看,

厚度也不均勻,

加上必須考量到風吹可能會掉落,

最後用的瓦是專門為民藝館燒製的。>

(Archicake daily)

繼續往左邊走 才會看到正門

可惜美術館裡面正在舉辦頒獎或是評鑑大會

雖經交涉仍不便入內參觀

網路下載兩張室內照片讓大家看

上圖 // 室內坡道 下圖 // 外牆光影效果

原來....博物館此一深具特色-- 的--不銹鋼索鉚

固定著瓦片組合而成的外牆表皮,

是要呼應當地人們記憶中鳥瞰村莊時青瓦連綿的景象,

同時也可控制強烈的斜曬陽光。

走上也是瓦片鋪成的階梯,

眼前豁然開朗,所見即是隈研吾所複製的

當地人們記憶中鳥瞰村莊時青瓦連綿的景象。

而屋頂、樓梯所使用的尺寸不一的瓦片正來自當地的傳統房屋,

某種程度上也達成了環保的考量。

在建築師隈研吾的「負建築」概念下,

民俗藝術博物館可說是消隱在自然的山坡地勢中。

(介紹資料載自網路)

中午在水岸山居用餐...

坐落在中國美術學院內的水岸山居酒店,

也是由王澍設計。

水岸山居酒店最大特色便是採用了土牆作為主要的建築構造。

資料中記錄王澍曾說:

「杭州城裡以前有大量建築是用生土的,現在已經拆得差不多了。

南山路以前整條路上都是土牆建築,現在只剩下西湖大道口上一棟。」

於是,他在現代建築中採用傳統的夯土材料,

也為了這棟建築而特別研發出適應現代建築條件的土牆技術。

如同上面的疑惑 ,

反而是這些粗曠的木構屋頂帶有隈研吾的影子,

畢竟這是他慣用的素材和設計啊!

( 知道的人麻煩請指正 , 謝謝 !)

離開了,再回到參觀的第一棟建築,

午後的陽光投下了美麗的光影。

留言列表

留言列表