2017年3月25日我們去參觀

由中國建築師王澍所設計的「中國美術學院象山校區」

以及校區內由日本建築師隈研吾設計的「民俗藝術博物館」。

2012年度普利茲克建築獎得主中國建築師 王澍

2012年,王澍繼美裔華人貝聿銘之後成為

中國第一位獲得普利茲克獎的建築師,

此後在網路上頗多關於王澍的建築作品與理論的

探討,我也很好奇想去看看王澍的建築,

(畢竟是同為中國人)

尤其是帶著中國園林理念甚至有著中國水墨畫意境的建築群。

因此參加了雄獅旅遊推出的江南建築參訪。

中國美術學院象山校區的這片校園

是國立中國美術學院位於杭州象山的新校園,

做為建築藝術學院、設計藝術學院、公共藝術學院、

影視動畫學院、實驗加工中心、基礎教學部使用,

五百多名教師和五千多名本科與研究生在這裡教學、學習與生活。

2000年,

學院沒有選擇進入中國時下流行的政府組建的大學院區,

而是選址在杭州南部群山的東部邊緣,

儘管這裡暫時會存在一些基礎設施不足的問題,

但學院的教授、藝術家與參與選址的建築師共同認為,

依照中國的文化傳統,在建築選址時,

環境中的山水甚至比建築更加重要。

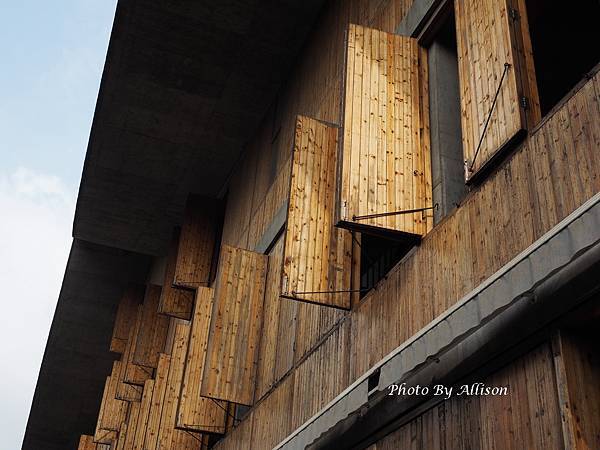

喜歡木製窗戶打開的方式和模樣,

讓人感覺很涼快!

面對當下中國城市的大規模拆毀重建現象,

超過700萬片不同年代的舊磚瓦

被從浙江全省的拆房現場回收到象山新校園,

這些可能被當做垃圾對待的東西被在這裡循環利用,

並有效控制了造價,重新演繹了中國本土可持續性的建造傳統。

忽高忽低的樓梯 ,行走時也許不太好走,

但是從遠一點或對面看過去 ,

確實看到丘陵起伏的線條。

後來又發現這面牆的樓梯也呈現出明顯的山巒起伏圖案 ,

不過--- 還是老話 , 樓梯交錯之間很不好走 ,

不禁納悶究竟是裝飾性比較重要 ?

還是實用性優先呢 ?

百年歷央磚瓦堆疊出的百年韻味古牆

這些看似被分隔數處的校園建築並不是孤立的,

而是建築師在「園林」與「現代」間交雜錯落

卻帶著一種無形的互相連繫的結果。

建築師王澍在象山新校園的建造中

體現了自己的思考與主張:

---如何在迅速喪失地域文化的中國城市

重建有地域根源的場所結構;

---如何讓中國傳統與山水共存的建築範式活用在今天的現實;

---如何利用大學校園的建造規模

探索一種當代中國本土新的城市營造模式。

進到大樓裡面參觀

發現每層樓有他特別的標誌性顏色

例如一樓是紅色

這是三樓 是黃色

連每層樓的垃圾桶顏色也要一致

其實我有發現這棟樓有著柯比意的影子

垃圾桶是綠色的 // 背後人物是我們的導遊 小磊

用現代建築建材加上現代建築技術

體現中國四合院建築形態

也一樣能呈現出寧靜 悠遠的氛圍

橫向直向窗戶錯落有致 , 體現了建築美感。

在台中曾看到有一座教會模仿建築立面,

模仿不是不好 , 而是要有美學基礎,比例要對,

不然畫虎不成反類犬。

被保留著的農田 由契耕農民繼續耕作

象山新校園最終呈現為一系列「面山而營」的差異性院落格局。

建築群敏感的隨山水扭轉偏斜,

場地原有的農地、溪流和魚塘被小心保持,

中國傳統園林的精緻詩意與空間語言

被探索性的轉化為大尺度的淳樸田園。

(待續)

留言列表

留言列表