【許多人選擇善良,

不是因為怯懦,不是因為愚昧,

而是因為不想成為自己討厭的人而已。】

萬一有一天,自己也變成我現在所討厭所憎惡(人)的樣子?

(高度的自覺與自制)

****

新書巡迴簽名會就像一場不真實的夢,好想趕快醒過來,

回到正常的生活。

(熱情的粉絲,美女自動投懷送抱,媒體的吹捧….)

****

因為寫作需要獨自完成,這期間不能有任何人乃至配偶子女的打擾!

然後,作品完成了,你又孤獨地想要有人陪伴,

這難道不是很自私嗎?

(華萊士回答利普斯基為何34歲了還不想結婚。)

****

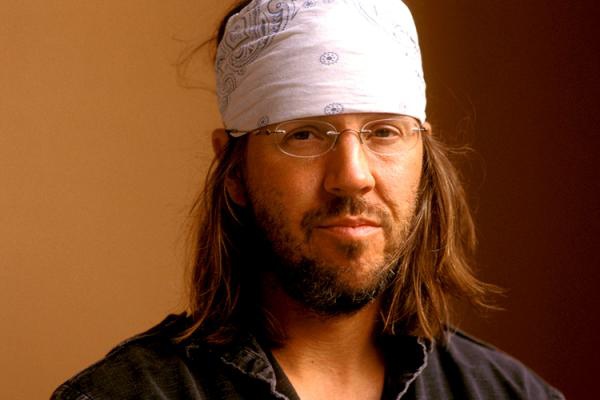

戴頭巾有何不可?戴頭巾就是一種自我標籤嗎?

是標新立異嗎?

為什麼媒體總愛為小小的生活習慣胡亂猜測或亂下論斷?

最初是因為寫作時電腦打字雙手忙碌,

我又超會出汗,沒有空暇擦汗,鍵盤滿是汗水,

想說戴頭巾也許是個好辦法,果然頭巾幫了我很大的忙!

(華萊士回答為什麼戴頭巾的問題,表情先是微慍,

似乎稍微思考一下,並真誠地回答)

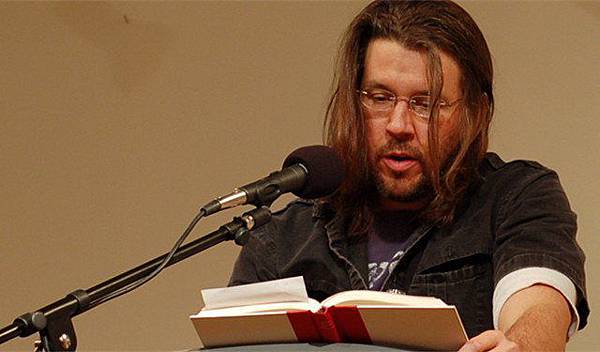

本事:

一九九六年,

美國作家大衛福斯特華萊士以小說〈無盡的玩笑〉一夕成名,

被《洛杉磯時報》譽為美國近20年來最具影響力的知名作家。

〈滾石雜誌〉記者大衛立普斯基徵得華萊士同意進行貼身採訪,

兩人踏上為期五天的公路之旅。

朝夕相處使他們看似敞開心房無所不談,卻又嫉妒彼此暗中較勁,

漸漸發展出亦敵亦友的微妙關係。

報導最後無疾而終,當年錄下的大量對話也一直沉睡在屋子的角落,

直到二○○八年傳出華萊士自殺身亡的消息,

才使立普斯基塵封已久的回憶再度鮮明起來⋯⋯。

(2015 西雅圖影展 / 2015 日舞影展)

本片其實是一個真實的訪問,

2008年小說家David Foster Wallace在家中自殺,

電影以倒敍的方式,敘述滾石雜誌的記者David Lipsky訪問他的故事

,當年Wallace以小說「Infinite Jest」一夜成名,

Lipsky看過該書之後,

認為他的成就將會媲美海明威,Sallinger等文豪,

於是要求雜誌讓他對他進行跟拍訪問。

利普斯基住進華萊士的家,跟著他到大學裡看他教書,

跟他一起搭機到明尼阿波利斯,參加新書巡迴簽名會,

又陪著他一起到電台接受訪問……

在旅程的朝夕相處下,兩個大衛逐漸建立起一段微妙友誼,

有時像摯友般談心,有時卻又互相暗自較勁。

兩人都見識過對方最脆弱的一面,

但卻嘴硬而不願坦誠彼此之間的友誼。

************

吸食海洛英?打破砂鍋問到底!

即使大衛透過近身的訪問與觀察,大致看出華萊士為人真誠,

也是個高度自覺+高度自制的人,

心裡除了敬佩與同情他因個性關係為名所苦,

卻因為滾石雜誌主管的臨門一腳,

逼著利普斯基必須向華萊士詢問

吸食海洛因的傳言!

乍聞-華萊士也幾乎翻臉-

也許他以為兩人間已建立起友誼-

才又驚醒:原來記者還是記者啊!

幾乎鬆懈了對媒體的防衛的他,

回答利普斯基:

「媒體或是出版社宣傳總是喜歡「越聳動的內幕越好賣!」,

「我一生最大的癮是看電視節目!」

....................

(原來文筆鋒利的作家也是普通人呢.....)

本片最精彩之處是兩人之間的對白,

就像以對白聞名的【冬日甦醒】一樣,

句句精煉又富哲理,電影剪接環環相扣,在二位主要角色之間,

鎖定主要議题:「作家的生存原則」與「媒體的窮追不捨」裡的碰撞。

雖然如此,但整部片子卻不顯沉悶,

因為每句對白都值得細細品味。

而演員方面,

扮演記者的jesse Eisenberg年紀甚輕但戲路甚廣,

在《The Social Network》中演出臉書創辦人祖克伯格一角,

讓他盡顯才華。

至於演作家的Jason Segel是螢幕上常見的搞笑明星,

這次對兩人來說都可以說是新嘗試,

不過卻是出乎意料之外的精彩,

甚至旗鼓相當,成功地帶領我們走過這趟奇幻之旅。

****************

寫作的確是一條無比孤獨的道路,也是勞心勞神的工作,

十年寒窗辛苦耕耘,誰不想成名?

但是「成名」卻是一刀兩刃,

沉湎於名聲所帶來的浮華生活?

美女投懷送抱的後果是聲名狼藉?

如果才思枯竭再寫不出好作品時如何面對媒體的無情批判?

…

可謂「動輒得咎」!

利普斯基的近身跟訪,為我們道出了華萊士所擔負的成名之累,

也呈現出他如何努力的過著自覺與自制的生活,

藉著小動作點出了他的素樸與待人真誠!

我倒覺得訪問錄音塵封12年沒有寫成報導刊出,

當作甚麼是都沒發生過,

是因為利普斯基的惺惺相惜,也對應了同病相憐的尊重...

他不但被華萊士的真誠樸實和睿智的自制所感動,

也考慮到萬一需要屈服於出版社的要求

而即使只是增添一字一句也有損於華萊士的真實與名譽。

因此寧可深鎖抽屜角落。

畢生為憂鬱症所苦的華萊士,

於46歲英年上吊自殺,

片尾

一句「你想成名嗎?」

問得利普斯基和螢幕外的我啞口無言,

心有戚戚也!

大家若有興趣可上維基百科了解華萊士的生平

1962年,華萊士出生在美國紐約州伊薩卡,

父親詹姆斯·唐納德·華萊士,母親薩莉·福斯特·華萊士,

夫妻都是伊利諾州立大學的教授,父親具有康奈爾大學的哲學博士學位。

........

....................

1992年,華萊士申請到伊利諾州立大學的英文系去教書,

期間發表了長篇小說《無盡的玩笑》。

1993年,華萊士獲得麥克阿瑟基金。

2002年,華萊士到加利福尼亞州普莫納學院去教書,期間創作了多部作品。

2008年,華萊士在加利福尼亞州的家中自殺,年僅46歲,

此前他一直長期服用抗抑鬱症的藥物。

華萊士的作品具有深邃的知識和精密的邏輯思辨,

擅長譏諷嘲笑,

為現代派小說開闢了新道路。

華萊士喜歡用繁瑣的長句子,而且腳註和尾注比正文都要長,

他擅長打斷正常的句子結構,弄得支離破碎,吸引讀者的注意力。

( 維基百科)

除了他的撰寫之外,Wallace的口才也振聾發聵。

2005年美國俄亥俄州的Kenyon大學邀請Wallace至學生畢業典禮致辭。

此次致辭算概括Wallace思想的概要。

演講以成年人生活為題,叫做"This Is Water"。

他解釋他的人生哲理,尤其著眼在如何做一個自覺的人。

( By Nicholas Monaco / (美))

這是水: 生活中平淡無奇又十分重要之事

This Is Water:

Some Thoughts, Delivered on a Significant Occasion

about Living a Compassionate Life

本書被推為歷來最傑出的畢業演講之一,

也是美國最有影響力的十大畢業典禮演講。

你可以把它當作是對知識分子的最後演講。

─《時代雜誌》

例句:

【有兩尾正值青春年少的魚兒,肩並肩地游著,

遇到了一尾正要去別處的年長的魚。

年長的魚向他們點點頭打了招呼,問候道:

「早安啊,孩子們。水怎麼樣啊?」

這兩尾年輕的魚兒繼續往前游了一會兒之後,

其中一尾魚兒終於忍不住了,他看著另一尾魚兒,

問道:「水到底是什麼東西啊?」】

【有些實際存在的事物,是最平淡無奇、無處不在又十分重要的,

而且往往也最難看見、最難談論。】

【文理教育中所謂的「教導我如何思考」究竟意指什麼?

是對於自己和自己所深信不疑的事物,不那麼傲慢自負,

還要具備一些「批判意識」……】

他在演講中談到不曾有人對畢業生提及的觀點。

【首先,成年人的真實生活即是每天不斷重覆的例行公事,

包括塞車、超市排隊、職場工作等

看似枯燥沉悶、惱人厭煩、倦怠挫敗之事。】

那麼,我們該如何面對這種細微瑣碎、令人頹喪的生活?

他認為這牽涉到我們如何思考和選擇,

也就是他的第二個論點:

【我們必須學習掌握自己的思考方式以及思考內容。】

【教育的真正價值,和成績、學位完全無關,只和自覺有關,

自覺於什麼是真實及重要的,

它隱藏在我們周遭平凡無奇的景象之中。】

【而日復一日成熟地過著有自覺的生活,困難得難以想像。】

(摘錄自網路, 【這是:水】一書的試閱內容 )

留言列表

留言列表