南大門 (國寶 / 12世紀)

東大寺正門。天平創建時的門在平安時代因大風而倒塌了。

現在的門則是鎌倉時代對東大寺進行了復興的重源上人

採用了宋代樣式的大佛像而重建的,

是能夠用以記念重建於鎌倉的大佛殿威容(現今不存)的貴重古跡。

正始元年(1199)上梁,

建仁三年(1203)與安置於門內的仁王像同時竣工。

入母屋式建築,五間三戶二重門,

下層並不單是天井、而是腰屋頂結構。

另外,伸至天棚的十八根大圓柱都高達19.058米,

門的高度即使從基壇以上算起也有二十五點四六米。

它與大佛殿配搭相稱,是日本最大的山門。

在東大寺門前的咖啡廳休息過後,

時間也才4點多,我們就去東大寺走走!

在這裡終於看到銀杏,植株高大卻因為修剪,

略嫌纖瘦…

在這裡也有小鹿…好可愛呢!

會跟著遊客亦步亦趨地走…但這裡沒有人拿鹿仙貝

餵牠門。

網路上有人特別推薦了這座大佛池和紅葉,

果然楓葉紅了大佛池也有不錯的倒影!

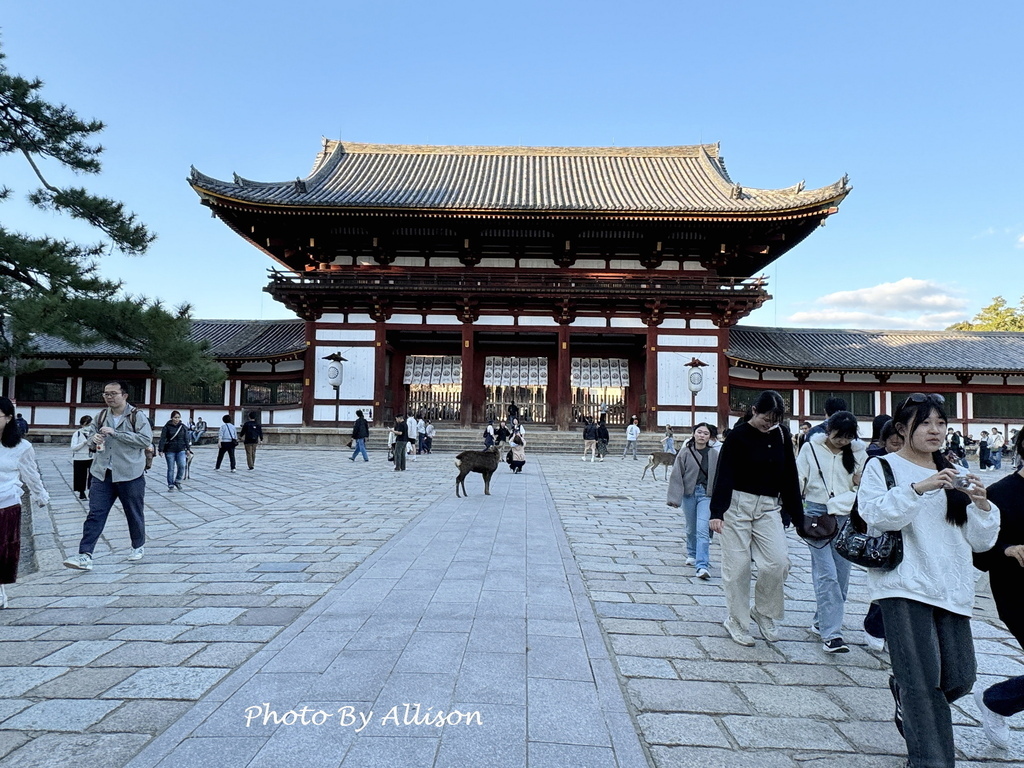

中門

現存的中門被認為是江戶時代中期1716年(享保元年)左右重建的,

被指定為日本的重要文化遺產。

女兒先去左側入口買門票和請御朱印,我一邊拍照慢慢走過去。

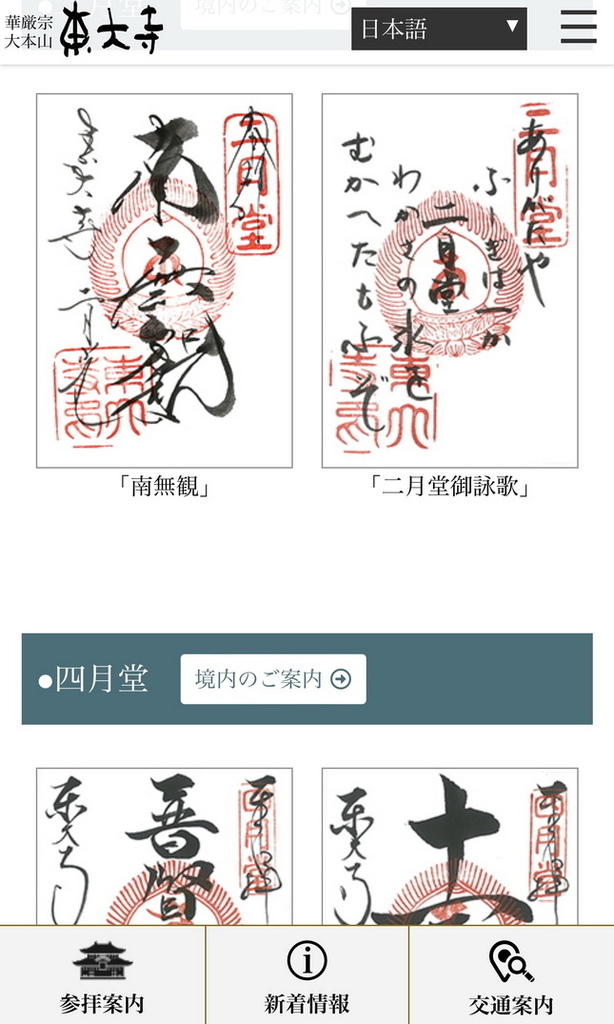

官網上有御朱印樣式,你想請哪個就去所屬的寺務所喔!

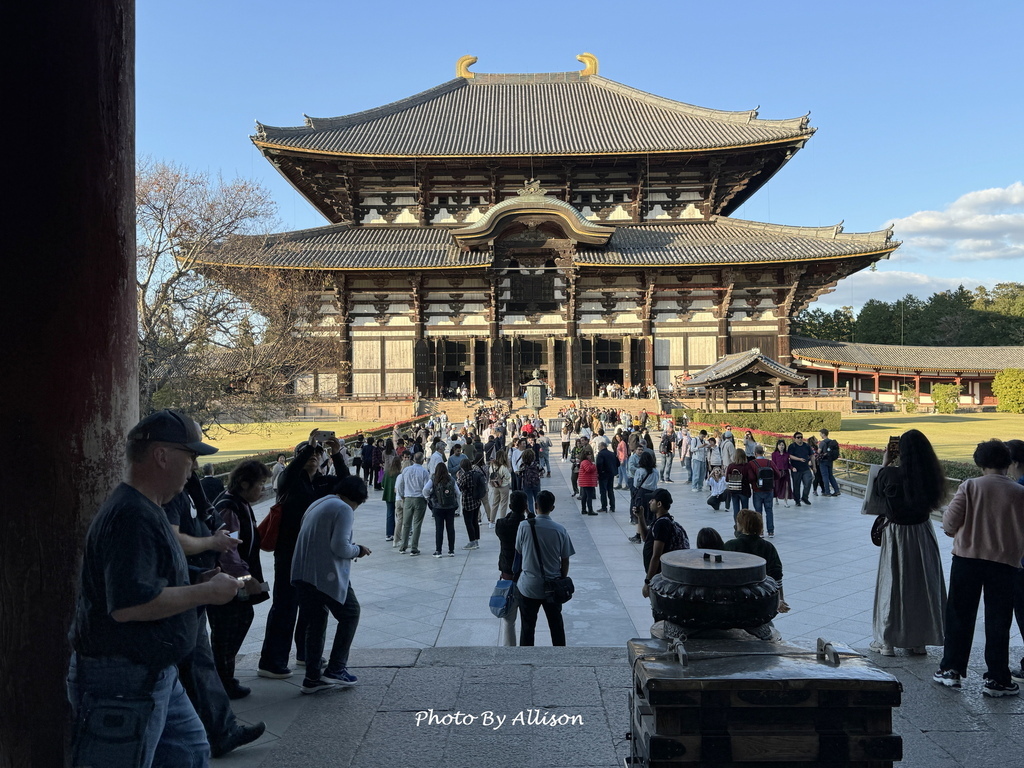

這裡的遊客真多…有圖為證! // 透過中門拍攝的大佛殿

中門 平平時並不開啟

東大寺,位於日本奈良縣奈良市雜司町,

是日本佛教華嚴宗大本山、南都七大寺之一。

1998年作為「古都奈良的文化財」的一部分被列為世界文化遺產。

東大寺由信奉佛教的聖武天皇興建於728年,

因為建在首都平城京以東而得名,另外有西大寺相對應。

其後聖武天皇在日本各地興建68餘座國分寺,

東大寺是階位最高的總寺院。 維基百科

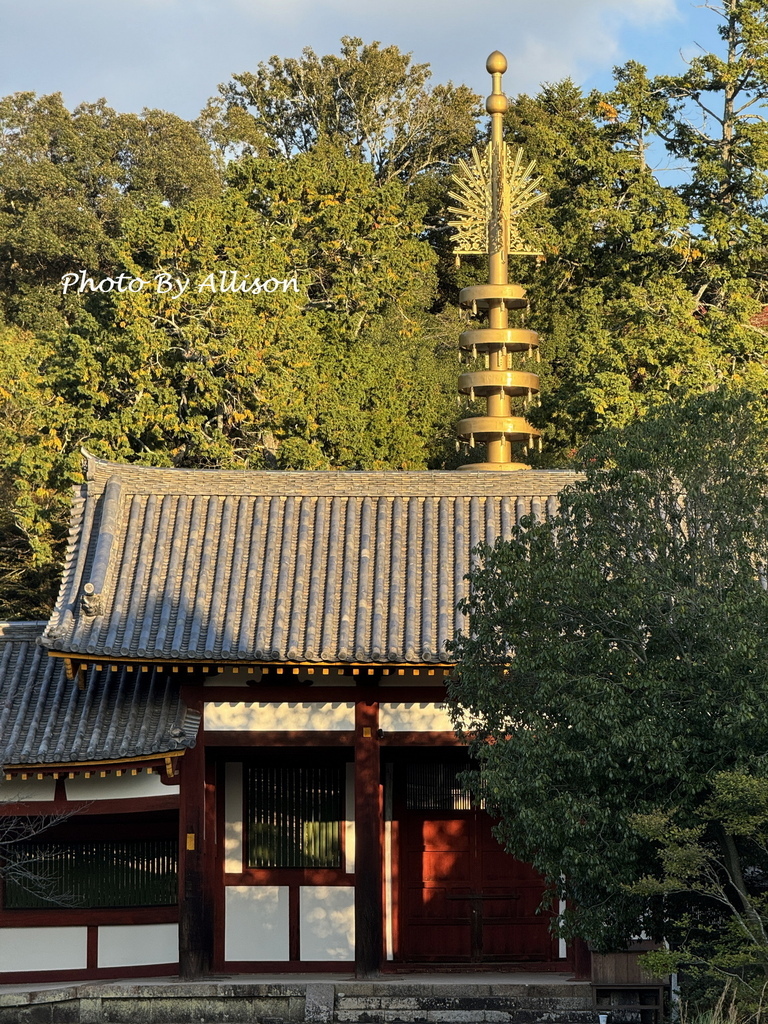

東大寺本來的東、西兩個七重塔在天平創建期(第一代)的時候

遇到兵火或打雷已經燒失,

這個相輪是1970年大阪萬博出展的東大寺鐵骨製七重塔相輪。 //

抱歉...沒認真過去拍全景...

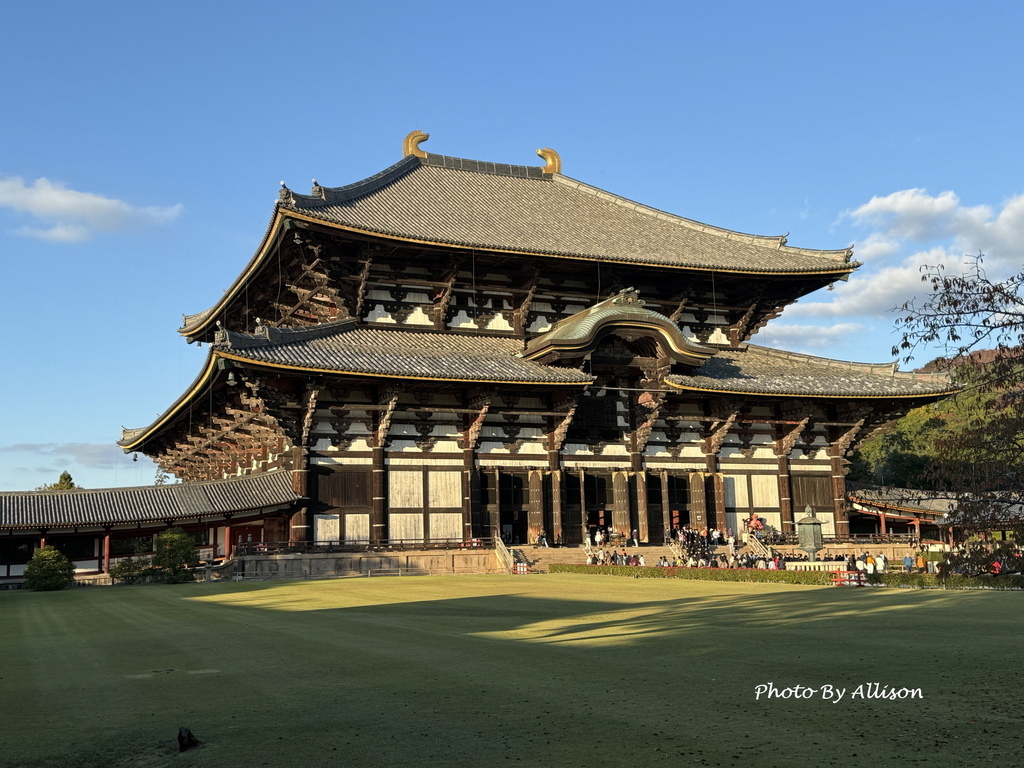

大佛殿

東大寺的金堂。創建於奈良時代,

其後於治承和永祿時兩度遭遇戰亂,

現在的建築是江戶時代由公慶上人重建的。

不同的是,天平.鎌倉時代的大佛殿,桁架之間的間隔有十一個;

而後來重建的則由於財政困難,規模縮小成了七個。

即使如此,該殿高度和進深一如創建當時,

堪稱世界上最大的木造建築物。

金色類似名古屋城的金鯱的東西,

則是大佛殿屋頂上的兩根金亮亮的東西是牛角的鴟尾(しび),

是唐代天竺式建築的標記。

處處充滿年代感

大佛的正式名稱是毘盧遮那佛,

毗盧遮那佛

義爲「太陽」或「光明遍照」,意譯大日如來或大日覺王。

通常當作報身佛或法身佛的名稱,釋迦牟尼佛為應(化)身佛。

毘盧遮那佛為五方佛之一,位居中間。

佛像莊嚴安詳,

上次來東大寺有請回大佛及虛空藏菩薩等整套的明信片,

這次在迴廊販售處卻遍尋不著,

後來是在元興寺請御朱印及古佛明信片時終於買到一整套

還加上佛像月曆。

四天王的廣目天(上圖)

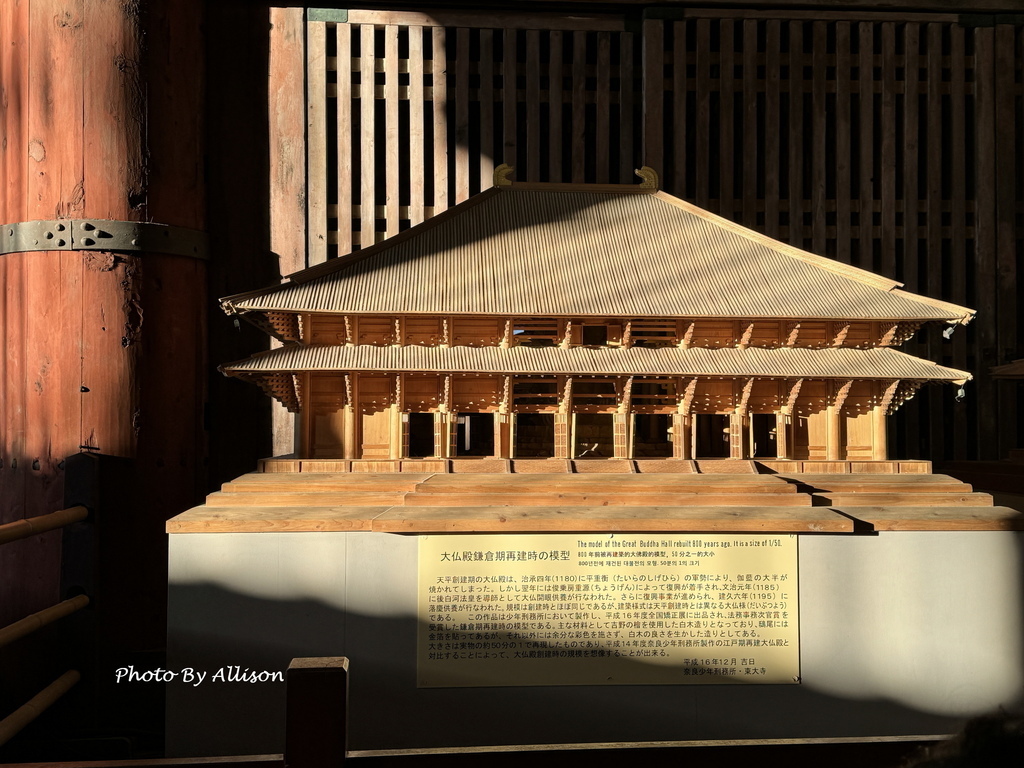

大佛殿鎌倉時期(約800年前)再建的模型

與現在的大佛殿不太一樣...

這是?

我先看到一位小朋友鑽過去,

接著看到這位小姐…唉呀!不禁替她擔心會不會卡住呀?

原來這根位於大佛右後方的巨大木柱,

底下有一個方形洞孔,長寬高約37公分x30公分x108公分,

據說因為與大佛像的鼻孔一樣大,所以又名為「大佛的鼻孔」,

只要順利鑽過,就可以無病無災,

不管是為了祈願也好還是堅信自己的體型一定鑽得過,

這裡總是排滿躍躍欲試的遊客,成為東大寺著名的體驗風景。

東大寺除了大佛殿之外還有分散各處的二月堂、 四月堂(三昧堂)、

開山堂、 不動堂、正倉院…等等數棟建築,

我們沒有一一去參拜,

倒是陸續有遊客走過去的綠色草坪吸引了我們,

這裡有更多小鹿在吃草…

斜陽下的小鹿

這裡的氣氛和奈良公園吵雜的氣氛完全不同,

也讓我們暫時忘記了大佛殿前擠滿的觀光客。

戒壇堂,有走上階梯,卻未開放。

長得很高大的一棵銀杏

11日抵達奈良車站時,在車上瞥見這家王將餃子的招牌…

記住了…

晚餐決定去吃王將餃子,加了一盤炒青菜,

還算好吃。(20241112)

留言列表

留言列表