國立傳統藝術中心自105年起

將宜蘭園區委託全聯善美的文化藝術基金會經營。

甫下遊覽車,我就直奔臨水街拍照。

宜蘭傳藝中心曾經來過,

當年懵懵懂懂只知道在前面的傳藝店面轉圈子,

渾然不知更裡面有臨水街、有河、有黃舉人宅的閩南建築。

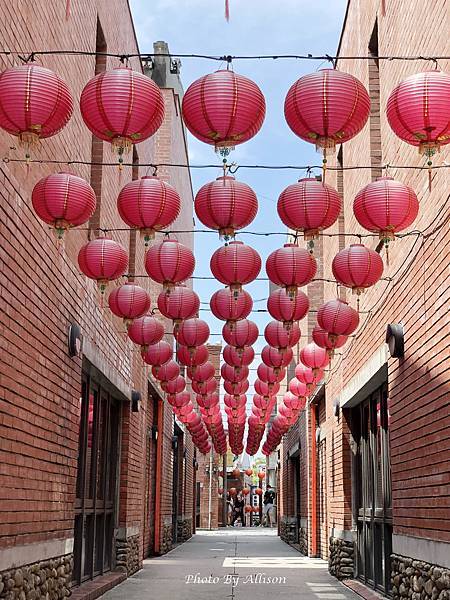

臨水街位於園區中央西南側位置,緊鄰月河畔。

與一旁的文昌街有著高低落差,仿照九份、淡水等老街的建築群,

利用落差地勢與巷弄內的階梯,搭配建築群交錯,

呈現不同的老街趣味。

在裡面走了一趟,感覺無趣。

走過橋,發現綠草地上一堆落花…

哈...哈…真的是「踏破鐵鞋無覓處 得來全不費工夫」,

居然是我尋覓良久的「穗花棋盤腳」!

內河道「月河」上的拱橋

波光瀲灩、拱橋流水,帶出閩南河岸風光的氛圍。

遊客可以在月河上搖曳的畫舫上品茗,享受河上靜謐的閒趣。

紅磚建築確實好看 耐看

隔著月河眺望臨水劇場

白鵝好命 悠然自在

作為宜蘭傳藝園區主要的半戶外展演空間,

臨水劇場由陳良全建築師規劃,以傳承轉化的概念,

擷取傳統「演藝大棚」的竹構與開放特色,

成為現在金屬格柵、通透設計的全新樣貌。

也是雨天時園區表演空間之一。

臨水劇場周圍栽種數棵落羽松,已經逐漸轉黃轉紅。

前往 黃舉人宅---依然在月河另一側

黃舉人宅

為宜蘭第一位舉人黃纘緒故居,建造於清光緒3年(1877)。

原座落於宜蘭市區友愛百貨公司前,民國80年初因都市計畫要被拆除,

時任宜蘭縣縣長游錫堃先生積極推動文化保存,

說服黃舉人第四代子孫捐出地上建物及文物,

於民國85年拆卸保存,並於民國90年6月在國立傳統藝術中心內復建,

珍貴的傳統建築得以保存。

師傅先將拆下的一磚、一瓦、一木做好編號,

再按照傳統工法重新組建,

復建工程是由宜蘭著名的木匠師林添發及李慶堂先生現場施作,

是宜蘭縣內唯一留存的舉人宅,

亦為宜蘭縣內第一件百年傳統建築拆遷保存案。

臺灣傳統三合院民居多為座北朝南,

門樓上的「長挹南薰」說明夏日南風拂薰竹林搖曳的情境,

呈現傳統民居田園景象。

正身凹壽大門上懸掛的「文魁」匾,

為清道光20年(1840)榮登庚子恩科舉人,

並且由「欽命兵部侍郎福建巡撫部院吳文鎔」為舉人所立。

正廳門額「四德記」,以及對聯「四辟鼎新輪奐永垂奕世」、

「德星照耀休光肇起文明」,傳為黃纘緒親提。

上下聯聯首的第一字「四」、「德」,與門額的「四德記」相呼應。

黃舉人宅牆身壁面採竹片編織成網狀,塗上泥土、稻草、稻穀,

表面再敷抹白灰,為頗具特色的「竹編夾泥牆」。

大門額「折桂開基圖」墨繪,代表黃舉人功成名就;

次間墨畫兩幅「高士圖」,隱喻黃舉人生性恬淡的氣質。

喜歡竹林掩映的黃舉人宅 更顯文人氣質

在臨水劇場對面的迷霧森林

噴出陣陣迷霧…畫面果然夢幻

似乎因為天氣熱 為了替遊客降溫

街道上會噴出冷霧

因為我把相機的相片效果按鍵改了

很容易誤觸卻沒有察覺,不少照片都被水彩畫化….

尤其是表演團體踩街畫面,

好可惜…

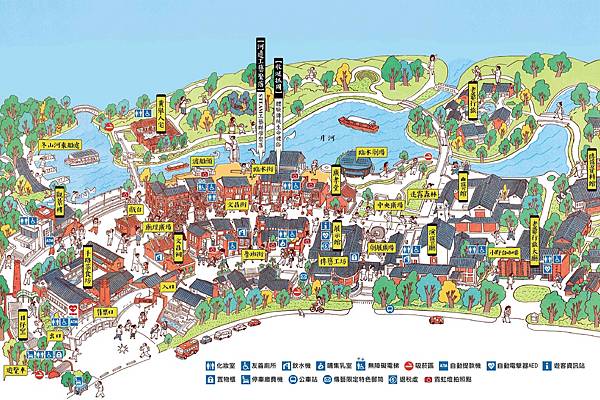

看了地圖 找到愛書人 學生 或是正要考試的人一定會去的文昌祠

文昌祠

為民國之後臺灣首座由政府興建,簡潔的祠廟型制,

乘載傳統匠師的巧心與技藝,

屋頂簡單的裝飾及燕尾脊,如同飛燕劃下美麗天際線。

正殿供奉的主神為文昌帝君、

五聖文昌(文昌帝君、關聖帝君、孚佑帝君、魁斗星君、朱衣神君),

文昌帝君為讀書人的守護神,祈求國家文明昌盛人才濟濟。

美麗的燕尾脊,如同飛燕劃下美麗天際線...

留言列表

留言列表